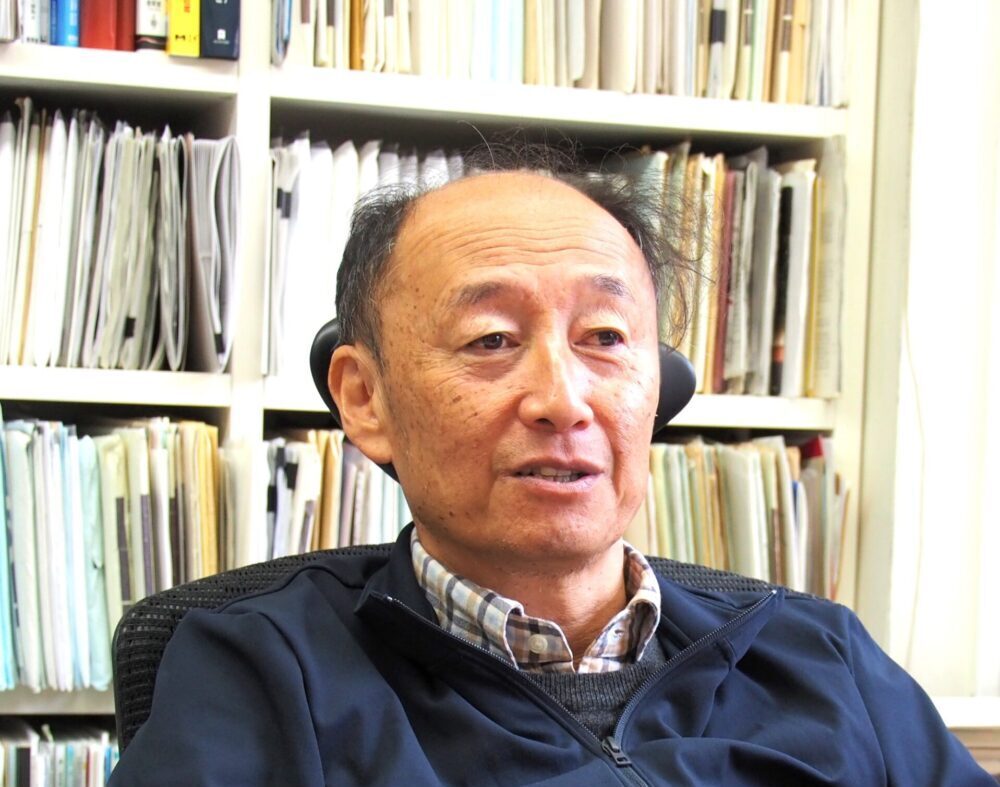

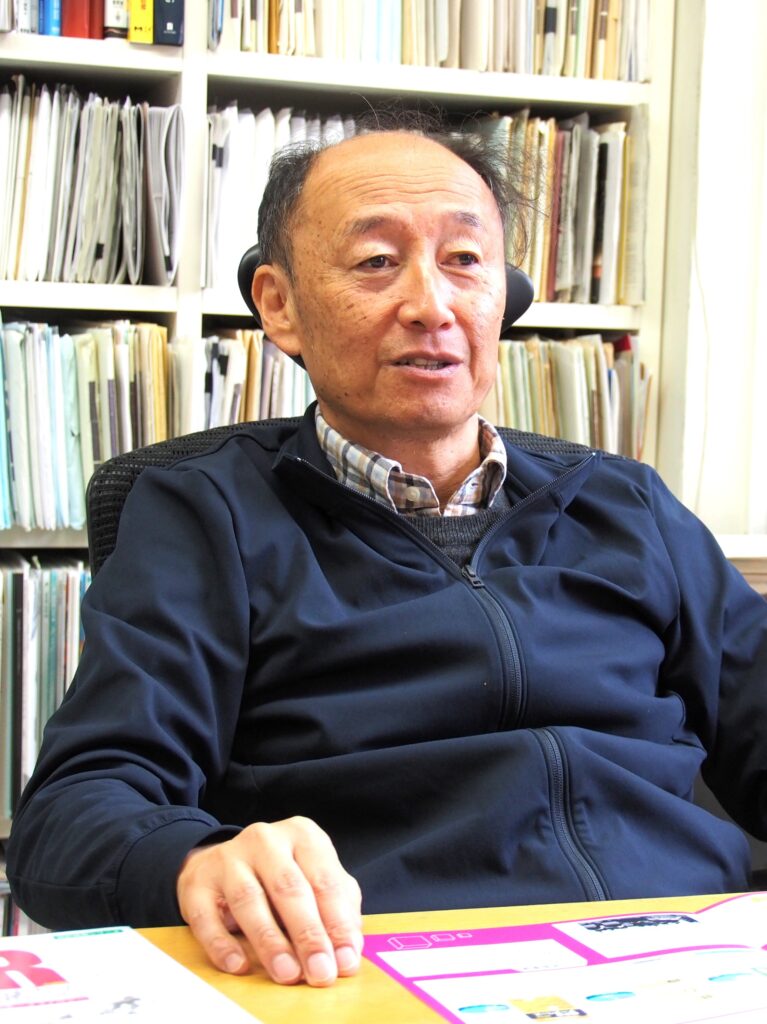

2016年の「VR 元年」以降、日本国内における VR の知名度は一気に大きなものとなった。しかし、その存在感が増す一方で企業にとっては依然として活用方法の曖昧なブラックボックスであり、目の前に横たわっている。そこで、日本で VR を30年以上にわたって研究してきた日本バーチャルリアリティ学会の岩田洋夫会長(筑波大学教授)に、現状を打破する光明となるべく国内の VR の現状、企業の活用方法などについて話を伺った。

コンシューマーに広まったVRは次のステップへ

―「VR元年」と呼ばれた2016年から1年ほどが過ぎましたが、日本国内におけるVRの現状はいかがでしょう

2016年はそれまで研究者のものだった VR が一気にコンシューマーに広まった年で、きっかけとなった

のがソニー・インタラクティブエンタテインメントの PlayStation VR(プレイステーション ヴィーアール)の発売です。数年前から米・Oculus 社 の Oculus Rift や 台 湾・HTC 社 の HTC Vive な ど HMD(ヘッドマウントディスプレイ)が市販されるようになったり、米・Facebook や Google が巨額の投資を行ったりと下地ができており、それが去年から今年にかけて形を成しました。

研究分野としての VR は30年前から始まりました。1980年代に HMDのテクノロジーの基本構想はできあがっていて、私が筑波大学で研究室を立ち上げたのも80年代後半のことです。その後、1990年には第1回目の研究ブームが起こったのですが、VR の原理はその当時からほとんど変わっていません。変わったのはコンテンツの製作費が極めて安くなった点で、ユニティなどゲームエンジンを活用することで、さまざまなコンテンツを多くの技術者が製作できるようになりました。

―1990年のブームにおける研究環境はどのようなものだったのでしょう

VR は当時、非常に高価なシステムである反面あまり大したことはできず、将来性を見込んでの研究こそ多かったのですが世の中には普及しませんでした。

その後30年にわたり、研究者はHMD だけではできないことを追及し、私の場合は触覚を中心に研究を

重ねてきました。

バーチャル空間における触覚の再現は非常に難しく、今なお決定的なソリューションは存在しません。

HMD がある程度普及した現在、次のステップとして体で感じる感覚が必要になってきます。既に一部の企業では振動子を用いて触覚を再現するソリューションに着手しはじめており、VR が今以上に普及するためにはこのような動きの活発化が重要と言えます。

―振動子による触覚の再現は、どのレベルまで進んでいますか

HMD のコントローラーに振動子を入れ、バーチャル空間で物を触ったときにフィードバックさせるといった機能を各社が取り入れてきています。振動子の性能も向上しており、かつては携帯電話のバイブ機能のようなものしかなかったのが、高度な制御でさまざまな錯覚を引き起こせるようになりました。

学術的な話ですと、触覚は1,000分の1秒の応答性が求められます。携帯電話で使われているような振動子ではタイムラグが大きすぎるのです。最近、直線的に質量を動かすリニアアクチュエータが普及したことで、少しずつ実現に近づいています。

とはいえ振動による錯覚が再現する触覚には限度があります。物を掴んだ時に形状が分かる粘弾性、つまり押すとへこむ感触や、硬い・柔らかいといった微妙な感触は、人間にとって非常に重要なものです。それをどう再現するかはまだまだ研究途上で決定的なソリューションがなく、今後世の中にどのようなものが出てくるか、興味は尽きません。企業としては当面の間、振動子を使っていかに錯覚を起こせるかという点から参画を検討してくるのではないでしょうか。

歩行による臨場感が体験のレベルを上げる

―最近ではAR機能がスマホにも搭載されるようになってきました